軽自動車を買う人は維持費が安いことを期待して買うことが多いと言いますが、実際にどのぐらい安くなるのかは計算しているでしょうか?

もちろん、ディーラーなどで提示される資料によって比較したうえで買うことになりますが、「〇万円の維持費差があるから軽自動車を選ぶ」という方は実は珍しかったりします。

実際、軽自動車と普通車ではどうしても安全性について差が出てしまい、何かしらの妥協があって軽自動車を選ぶということが多いために、維持費の比較をすることにしました。

軽自動車か普通車か、維持費で車選びをする際に使ってください。

※税額などは記事投稿時のもの

軽自動車と普通車の維持費はそれほど変わらない?

軽自動車と普通車の維持費を比較するにあたり、今回はより分かりやすくするために、具体的な車種を取り上げてみます。コンパクトカーでは「ホンダ フィット(13G)」、軽自動車では「ダイハツ タント(X)」を例に出して比べてみましょう。これらの車種は、どちらも人気があり、一般的によく使われる車から選んだものです。

ミニバンやプチバンと比較する案もありましたが、その場合軽自動車が非常に有利になってしまうため、今回は軽自動車と普通車、つまりコンパクトカーと軽自動車というカテゴリーでの比較を行います。

比較をする際には、エコカー減税やグリーン化税制などの特例措置は比較が複雑になるため除外し、維持費だけを基準に話を進めます。維持費には、ガソリン代、税金、保険料、定期的なメンテナンス費用などが含まれます。これらの維持費を比較することで、実際に軽自動車と普通車、どちらが経済的に有利かが分かります。

このように具体的な車種を比較することで、実際の維持費の差をよりリアルに理解することができるでしょう。

軽自動車と普通車:年間維持費比較表

| 比較項目 | 軽自動車 | 普通車 |

| 軽自動車税と自動車税 | 10800 | 30500 |

| 自動車重量税 | 3300 | 12300 |

| 自賠責保険料 | 12535 | 12915 |

| 車検費用 | 700+整備費用 | 900+整備費用 |

| 燃費 | 71370 | 86978 |

| 任意保険 | 65000(目安) | 65000(目安) |

| 駐車場代 | 120000(都市) | 120000(都市) |

| 合計 | 283705+整備費用 | 328593+整備費用 |

軽自動車と普通車の年間維持費で、約44,888円プラス整備費用の差で軽自動車が有利になるというのは、一定の金額の差と言えるでしょう。整備費用を含めた場合、大体5万円程度の差が出ることになります。

過去には10万円近い差があると計算されたこともあるようですね。「軽自動車を維持費で選ぶのはやっぱり少し有利だな」と感じるのは理解できます。しかし、5万円程度の差であれば、普通車を選んでも問題ないと感じる人もいるかもしれませんね。実際のところ、この金額の差は、車を選ぶ際の大きな決定要因となり得ますが、車に求める価値や使い勝手、好みによっても変わってきます。

次にこれらの項目がなぜこの金額の差なのかを簡単にみていきましょう。

軽自動車税と自動車税

軽自動車を持っていると、毎年軽自動車税として10,800円がかかりますが、これは1年間通して同じ金額で、月割りにする考え方はありません。

一方、普通車を持っている場合は、自動車税が年間30,500円かかり、これは月割りで計算されることもあります。

このことから、軽自動車税と自動車税を比べると、軽自動車の方が年間で19,700円ほど税金が少なくて済むため、軽自動車の方が経済的に有利だと言えます。

自動車重量税

ダイハツのタント(車体重量880㎏から960㎏)のような軽自動車の場合、自動車重量税は年間3,300円です。これに対し、ホンダのフィット(車体重量1010㎏から1230㎏)のような普通車では、自動車重量税は年間12,300円となります。このことから、軽自動車を選ぶことで、自動車重量税において年間9,000円の節約が可能であることがわかります。

自動車重量税における軽自動車の優遇はかなり大きく、特に車体重量が1,000㎏を超えると税額が高くなることからも、軽自動車を選ぶメリットは明らかです。税制が設計された当時は、軽自動車がそれほど普及していなかったのか、または、車種のバランス良い販売を促すための優遇措置だったと考えられます。

このように、車を選ぶ際には、購入価格だけでなく、維持費用も考慮することが重要です。自動車重量税だけを見ても、軽自動車は普通車に比べて経済的に有利であると言えるでしょう。

自賠責保険

自賠責保険については、確かに普通車と比べて軽自動車は幾分か安いわけですが、劇的な差はありません。

自賠責保険については1年分から買うことが出来るのですが、自家用乗用車について車検時にわざわざ1年ずつ購入する人がまずいないため、2年間購入の自賠責保険料金で計算します。

軽自動車の自賠責保険料は年間12535円であり、普通車の自賠責保険料は年間12915円で、軽自動車が380円有利でした。

車検費用

車検の費用には、検査手数料の印紙代がかかります。軽自動車の場合は1400円(継続検査の場合)、普通車であれば1800円(継続検査で小型車の場合)が必要です。継続検査は2年に一度あるので、年間で考えると軽自動車は700円、普通車は900円の費用がかかります。

この点から見ると、軽自動車のほうが検査手数料に関しては200円お得です。しかし、車の整備費用は、どのように車を使うか、整備の方針によって、そしてどこで整備を行うかによって変わってきます。

普通車の部品に比べて、軽自動車の部品のほうが安くなることが期待できることが多いですが、10年程度乗ると、軽自動車は部品の交換が必要になるサイクルが早くなる可能性があります。これにより、長い目で見ると軽自動車のほうが部品交換のコストで不利になることもあります。

そのため、車検費用だけを比較するのではなく、車の維持にかかる総コストや使い勝手など、他の面からも車を比較することが大切です。

※参考:検査・登録に係る主な手数料 – 一般財団法人 自動車検査登録情報協会

車検費用はいくらか安くなることを期待

軽自動車と普通車を比べた場合、多くのパーツが軽自動車の方が安くなることが一般的です。特にタイヤは良い例で、普通車に比べて軽自動車のタイヤは小さく、その結果、価格も安くなります。(ただし、スポーツタイヤのような特殊なものは例外的に高価になることがあります。)

車検の際にも、自賠責保険や自動車重量税の支払いが必要になりますが、軽自動車はそのサイズが小さいため、普通車に比べてこれらの費用が少なくて済みます。

その結果、車検費用を含む維持費の面で見れば、軽自動車の方が安く抑えられることが多いです。車検関連の費用を節約したい場合は、軽自動車を選ぶことが一つの賢い選択肢と言えるでしょう。

軽自動車の整備費用が掛かるサイクル

逆に考えてみると、軽自動車はコストを抑えるために部品にあまりお金をかけられないため、故障が多くなることも考えられます。また、消耗品を交換する周期が短いため、長い目で見ると経済的なメリットがあまり変わらないこともあります。

車検の費用では軽自動車が安く済むのは確かですが、車を使う期間全体で考えたときに、総費用が大きく変わらないこともあります。つまり、この点がはっきりしない部分です。

結局のところ、軽自動車が経済的に優れているかどうかは、税金の面、特に軽自動車税などが最も理解しやすく、納得できるポイントかもしれません。

ガソリン代

軽自動車と普通車のガソリン代を比較する場合には、実燃費を年間走行距離1万キロで比較した結果を見ることで行います。

実は燃費も車の使い方によってかなり左右されるために、燃費のポータルサイトともいえる「e燃費」で見ることが出来る実燃費のデータを参考にします。

- ダイハツタント(X / L /カスタムX / カスタムLアイドリングストップ)の実燃費:19.56㎞/L

- ホンダフィット(13G / 13G・Sパッケージ / 13G・Lパッケージアイドリングストップ)の実燃費:16.05km/L

ガソリンはレギュラーガソリンを使用し、計算を行った2019年10月2日時点のレギュラーガソリン価格139.6円を使用します。

(計算式:レギュラーガソリン価格139.6円*年間走行距離10000㎞/リッター当たりの走行距離「19.56km」「16.05」㎞、小数点以下切り捨て)

ダイハツタントの1万キロ走行時の燃費は「71370円」であり、ホンダフィットの1万キロ走行時の燃費は「86978円」であり、軽自動車が15608円有利でした。

軽自動車のガソリン代は別に安くない

軽自動車は小さい排気量のため、燃料を少なく消費して燃費がいいと思われがちですが、実はこれは最近になってのことで、昔は燃費が悪いとされていました。

エンジンが小さいためパワーを出すには、エンジンをよく回さなければならないのです。エンジンを活発に動かすほど、燃料消費も多くなりますから、実際には燃費が悪いという側面があるんです。

軽自動車に乗ったことのある人ならわかると思いますが、スピードを出したい時にはかなりアクセルを踏み込む必要がありますよね。

近年の軽自動車は燃費性能が改善されている

技術が進歩して燃費が良くなってきているものの、軽自動車をメインの車として使う人が増えたせいで、よく人を乗せたり、荷物をたくさん積んだりすることが多くなっています。その結果、結局たくさんの燃料を使うことになり、燃費が良くないという状況は変わっていないんです。

だから、軽自動車はガソリン代が安くて燃費がいいと思うのは、今のところ少し難しいですね。

任意保険

任意保険については、条件によって変わってくる要素が大きく、軽自動車と普通車で比べるのは量的比較をするうえで望ましくないという判断しています。

そのため、「サラリーマンの税金を計算してみたブログ」より引用した結果として、軽自動車も普通車も6.5万円というデータを引用して計算します。

任意保険については年齢制限や保障内容などにもよるのですが、平均的には年間約6.5万円ほどとなっています。

なお、任意保険については、それほど変わらないばかりか、年々悪化しているのではないかという考えています。

その理由として、車種ごとの事故率などによって保険料を定めているのですが、軽自動車に乗るユーザーの属性が広くなったことで、事故率も多くなっているという印象です。

保険に入っている多くの方は事故を起こしませんから等級や年齢が上がるごとに保険料は小さくなっていくと思います。

しかしながら車種あたりの保険料計算式で不利になっている流れであり、実は固定された計算から考えると不利になっていると感じています。

車両保険と車体価格の上昇

なお、普通車と軽自動車で任意保険の金額を比べた場合に、車体価格が異なる場合にはそれなりに車両保険の金額で変わることもあります。

ただ、近年は軽自動車も車体価格が高くなってきていることに加えて、保険で車両保険をカットしている場合において比べると、差はほとんど無いか、むしろ悪くなる場合すらあるかもしれません。

駐車場代

軽自動車を使っていれば、駐車場代が少し安くなるかもしれません。特に、軽自動車専用の駐車場を見つけられた場合です。でも、このような駐車場がいつもすぐに見つかるわけではありません。だから、軽自動車と普通車を全く同じ条件で比べるのは、今回の話の主旨からはちょっと違います。なので、今回はどちらの車種も駐車場代は同じとして計算します。

例えば、東京都心部以外の都市圏での月極め駐車場代を月1万円と仮定し、それを1年間で計算すると、年間で12万円になります。これを軽自動車も普通車も同じとして考えると、駐車場代がどれだけ高額になるかがわかります。

車体価格

車体価格については維持費にローン支払い項目を設けて比較することも考えましたが、グレードなどの差が出てしまうこと、また支払いプランによってかなり支払金額が変わってくることから、維持費項目として比べることはしていません。

そもそも、ダイハツタントとホンダフィットという選択自体が同価格帯という点で選んだということもありますので、その点で大きく差は出ないものと考えています。

参考までに燃費計算で利用した新車価格は、ダイハツタント(グレードX)は「1,490,500円~」であり、ホンダフィット(グレード13G)が「1,455,300円~」です。

比べてみてわかるのですが、軽自動車のほうが高い時代になりました。

なぜ軽自動車は車体価格が高いのか

最近の車市場では、新車の売れ行きの約半分が軽自動車である年もあり、軽自動車が人気を集めていることがわかります。これは、軽自動車の価格が上がってきているという事実とは切り離せません。

昔は、軽自動車を選ぶ一番の理由は、価格が手頃だったことです。その理由は、軽自動車と普通車との間に性能の差が大きかったから、そしてそれを生んでいた諸規制のために、軽自動車が安く設定されていたからです。

ミニバンと比較される今の軽自動車

最近は、コンパクトカーか軽自動車かを選ぶだけでなく、小型ミニバンと比較することもよくあります。この理由の一つは、車が縦長に設計されることで室内空間が広がり、さらに税金などの経済的な費用が少ない軽自動車が人気を集めているからです。

それに応えるように、車のメーカーも軽自動車の開発に力を入れており、その結果、価格が上がり続けています。実際には、コンパクトカーと軽自動車の価格が逆転している場合もあります。

この状況から、現在の軽自動車はもはや「安い車」とは言えなくなり、購入時の車体価格だけでなく、維持費も考えたうえでの乗り換えが求められるようになりました。

年間維持費で5万円ほどの差

軽自動車と普通車を比較すると、年間でおおよそ5万円の維持費の差が出ることがあります。車体価格が違う車を選ぶと、その差はさらに大きくなるかもしれませんが、最近では軽自動車とコンパクトカーの間の差が少なくなっています。このため、軽自動車と普通車を比較する際には、この点を考慮すると良いでしょう。

軽自動車が便利で安全性が向上しているとは言え、車体重量の差による安全性の懸念は残ります。年間維持費が5万円ほど安くなるか、それとも安全性を優先するか、この観点から車選びをすることも大事です。

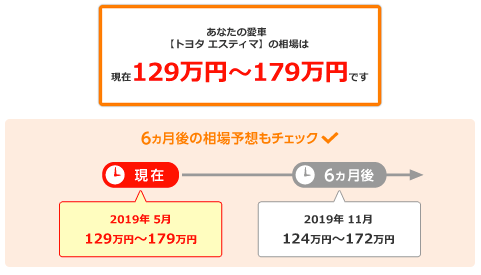

また、車体の価格に関しては、中古車を検討することでいくらか節約することが可能です。新車にこだわらない場合、中古車を探すことで選択肢が広がります。

軽自動車の安全性についてさらに知りたい方は、詳細を別ページで説明しているので、そちらも参考にしてみてください。

高く売る人が続出中!

一括査定の【金額差】を必ず確認して!

一括査定を利用することで営業電話が掛かってくる点はありますが、やっぱり査定額を比較することで得られるお金が増える点はあります!

数万円でも高く売れると嬉しい方は、必ず査定額の比較をするようにしましょう!

高く売れるのはいくら?

一括査定利用で平均23.2万円の得に!!(実例で50万円超もあり)※1

高く売れた人の割合は?

一括査定利用で77.5%の人が高く売れた!(利用満足度は80%)※1

気になる相場目安が【すぐ無料】でわかる!

利用者250万人突破!!※2

売る予定なら今すぐ確認!

↓

全国対応200社以上から、あなたにぴったりの業者が見つかる!

※1、データはズバット車買取比較「実績値」「利用者アンケート 2018年9月~12月のデータ」より

※2、車買取一括査定依頼サービスを利用した人の累計数

意外に知られていないことですが、良い車は業者間で買われてしまい、一般の人が良い車を安く買う事は難しいです。

しかし、今はネットから流通段階の非公開車両を見ることが出来ます。

もちろん、すべての情報を出すのは難しいこともあって、欲しい車の条件を入力すれば全国30,000台の豊富な中古車情報からまとめてくれる内容になっています。

品質が高い中古車を探している方は、保証について国産車最長10年となっていて、無料で使うことができるので試してみてください。

業者と同じ立場で車探し!非公開車両を見る【無料】

↓