近年では軽自動車の安全性は上がった、という声を聴くようになりました。

確かに近年ではメーカー側も軽自動車の安全性についてしっかり対応している傾向があります。

しかしながら、ニュースで見る車の死亡事故は自損も含めて軽自動車ばかり目立ちますし、周りを見ても軽自動車での事故は死亡や重傷に関わることが多く感じてしまいます。

こちらでは、近年の軽自動車安全性について、メーカー側の主張と車オーナー側の印象を、統計資料などを交えながら説明していきます。

これから車を買う方で安全性について気になるならばぜひ一読ください。

軽自動車の安全性は嘘なのか?車体重量から見る

軽自動車の安全性について、交通安全環境研究所の統計資料ではやはり軽自動車による死亡事故は多いようで、「車体が軽い車で車体が重い車とぶつかった場合に、軽い車の搭乗者が死亡する割合が高い」ということです。

死亡重傷者の 50%以上が軽乗用車と軽貨物車となっており、特に 65 歳以上の高齢者において顕著となっている。また、小型セダンも含めると、全体に重量の軽い車両の乗員において受傷程度が重くなる傾向が見られる。

車の重さについて考えると、実際には20トンのトラックと乗用車がぶつかった場合、乗用車が大きなダメージを受けることがあります。一般的な乗用車は車体重量が約1.2トンから1.5トンくらいで、軽自動車だと約1トンです。これにより、軽自動車と普通の乗用車との重さの違いは、1.2倍から1.5倍あることがわかります。

もちろん、トラックと乗用車の事故ほどの差はありませんが、軽自動車が事故に遭うと、その軽さがダメージの大きさに影響することがあります。残念ながら、このような重量の違いによる影響は、どう頑張っても変えられない問題です。

このことから、軽自動車の安全性には、重さの面で解決しきれない課題があると言えるでしょう。重さが車の安全性に直結するわけではありませんが、事故の際の影響を考えると、軽自動車と乗用車ではリスクの大きさが異なる場合があることを認識しておくことが大切です。

軽自動車の衝突安全性:星の数で何が変わるのか?

最近では、新車販売の4割を軽自動車が占めていて、多くの人がその安全性について気になっています。

例えばダイハツのディーラーでは、普通車と同じように衝突テストを行って評価しているそうです。これを聞くと、普通車と同じテストで同じ評価を受けているなら、軽自動車も同じくらい安全だと思ってしまいがちです。しかし、実際にニュースなどで報じられる事故を見ると、軽自動車がかなり危険な乗り物であると感じることがあります。

軽自動車の安全性に関しては、独立行政法人自動車事故対策機構が衝突安全性を評価しています。これは、軽自動車の安全性に関心がある人にとって非常に重要な情報源です。車を選ぶ際には、こうした公的機関による評価を参考にすることで、より安全な車選びができるでしょう。

JNCAPの実験について、「今日のスズキ車さん」よりコメントをいただきました!ありがとうございます。

JNCAPの実験について補足というか修正ですが、後面衝突(被追突想定)の試験は座席単体のみを試験機にセットして、追突相当の衝撃を与えてダミー人形の頸部へのダメージ(むち打ち)をどの程度軽減できるかの試験だけで、実際に車体ごと衝突させての試験は行われていません。

つまりは座席の強度さえ確保しておけば車体の後部は軽く適当に造っても試験に出ないので、安全性の評価には悪影響が出ないことになります。

鈑金屋さんの間では特にスズキ車のリアドアやフロアの鉄板が薄く強度がないのは有名なんですよ。(その分叩き出しや油圧での修復も簡単ですが…)当ページコメントより一部抜粋 「今日のスズキ車さん」のツイッターを見る

この中の自動車アセスメントには、車両ごとの安全性評価が分かるのですが、客観的データは有効に利用できるのか?という点について深くみていきたいと思います。

軽自動車の衝突安全性のテスト関連、つまり評価基準の前提から確認していきましょう。

軽自動車衝突安全性テストの信頼性

国産車の衝突安全テストは、独立行政法人である自動車事故対策機構によって行われており、車種ごとに1星から5星までの評価を付けています。これは軽自動車にも適用されており、衝突安全性に関する客観的な評価がなされているわけです。

ディーラーが軽自動車の安全性について高い評価を述べる場合、それはこのような第三者機関によるテスト結果に基づいているため、ある程度の信頼性があります。

しかし、実際には、多くの人が感じるように、軽自動車の安全性が普通車に比べて劣るという直感を持つことも少なくありません。これは軽自動車が基本的にサイズが小さいため、大きな車に比べて衝突時の影響を受けやすいという事実に基づいています。

このような状況で、ディーラーや第三者機関の評価をどこまで信じるべきか、または自分の直感を優先すべきかは、個人の価値観や安全性に対する考え方に大きく依存します。客観的なデータや評価は非常に重要ですが、最終的には自分や家族の安全を守るための判断として、どの車が最適かを慎重に選ぶ必要があります。

衝突安全性テストの内容

衝突安全性のテストは4つの条件下によって行われます。

これらのメニューを簡単にいえば、前からぶつかったテストを2つと側面及び後方の4つのテストを行っているというものになります。

| テストメニュー | テスト詳細 |

| フルフラップ衝突 | 時速55kmで壁に衝突 |

| オフセット衝突 | 時速64kmで前面の40%だけがぶつかる形で衝突 |

| 側面衝突 | 静止状態の車に側面から、950kgの台車を時速55kmで衝突 |

| 後面衝突 | 静止状態の車に同車種のクルマを後ろから時速36.4kmで衝突 |

良く車をぶつけてどの程度車体がへこむのか?または搭乗員に損害はないか?なんていう映像を見せられることがありますが、まさにその状況がこのテストなわけです。

設計時の【車の速度・衝撃】想定

車が走っているときに起こる事故や、停車中に他の車にぶつけられるような衝突事故は、車が動いている以上避けられないことがあります。ここで重要になるのが、車の衝撃に対する安全性です。

特に軽自動車の場合、その衝撃安全性に注目する必要がありますが、これは一般的な道路や高速道路での法定速度内での運転を想定したものです。高速道路での事故や法定速度を超える速度での事故に関しては、通常の安全テストでは考慮されていないことが多いです。

一方で、ドイツの車は、アウトバーンでの時速200kmを超える高速走行でも乗員が生き残れるような設計になっていることがあります。このような設計思想の差は大きく、ドイツ車は衝撃耐性において非常に高い性能を持っていると言えます。

軽自動車とドイツ車を衝撃耐性で比較すると、ドイツ車の方が優れていると言わざるを得ません。もし安全性に不安があるならば、軽自動車を選ぶべきではないということになります。ただし、これは外車に限らず、多くの国産車にも言えることです。

車を選ぶ際には、自分の安全を守るためにも、その車の衝撃安全性についてしっかりと考慮することが大切です。自分が普段運転する環境や、可能性のあるリスクを考えて、最も安全性の高い車を選ぶことが推奨されます。

衝突安全性はあてにならないのか

軽自動車がテストで有利とされる点は、実際の事故の耐久性や安全性には直接的に影響しないことが多いです。事故が起きた時、これらの有利な点が役立たない可能性もありますから、ここでの話はあくまで理論上のものとして考えてください。

軽自動車は車体が軽いので、ぶつかった時の力は小さいです。これは衝突の際の安全性について考えると、車体が軽い方が衝突時の影響が小さいため、理論上は有利になるかもしれません。ですが、車体の重さが増える軽自動車も出てきており、そうなると危険性が高まる可能性もあります。また、内部の空間を広くしている場合、衝突時の安全性に対して厳しい評価を受けることもあります。

しかし、部分的な安全性を強調しても、実際のところ大きな意味があるわけではないと私は考えています。安全性能が特に高いとされていない軽自動車は、結局のところ安全性が低いのではないかと思う人もいるでしょう。重要なのは、どんな車でも事故を起こさないように慎重に運転することです。安全運転を心がけ、予期せぬ事故から自分自身を守る努力をすることが最も重要です。

軽自動車は構造的に安全性は不利

軽自動車には、規格によって車体の重さや大きさが制限されているため、普通車と比べると構造が弱くなりやすいというデメリットがあります。これは、安全性に関しても影響しています。

たとえば、安全性能のテストで高い評価を得ることができる場合もありますが、これはテストの条件下での話です。実際に起こる事故の状況では、このような不利な構造が命に関わる重大な影響を及ぼすことがあります。

結局のところ、軽自動車は構造的に弱いというのは事実です。そのため、衝突安全性能のテスト結果は、あくまで一つの参考指標として考え、過信は禁物です。

テストでの良い点数も悪い点数も、実際の安全性を完全には反映していません。実際に大切なのは、乗っている人を守るための車体の強度や安全機能です。このような観点から車を選ぶことが、より実際の安全性を考慮した選択と言えるでしょう。

側面と背面の衝突安全性は特に低い

多くの人が事故と聞くと、正面衝突を想像しますが、実際には約8割の事故は車同士がぶつかる相互事故だと言われています。

安全性のテストでは、よく前面衝突のテストが行われますが、これは主に単独事故での安全性を測るものです。側面や後方からの衝突に関するテストでは、同じ種類の車や、特定の重さを持つ車を使って衝突させる方法が取られます。

しかし、現実には後ろからぶつかってくる車は、軽自動車よりもずっと重たいことが多いです。例えば、トラックが軽自動車を後ろから衝突する場合、その衝撃はとても大きく、軽自動車が大きく損傷することもあります。

この点で心配なのは、軽自動車の車体が薄いことです。軽自動車は燃費の良さや取り回しのしやすさで人気ですが、衝突時の安全性に関しては、重い車に比べて劣る可能性があります。だから、車を選ぶ際には、ただ見た目や燃費だけでなく、安全性についてもしっかりと考える必要がありますね。

玉突き事故でつぶされる可能性がある

車の側面や後ろ側は、座席がすぐそこにあるため、衝突の影響を直接受けやすいです。トランクスペースがある普通車の場合、このスペースが衝突の衝撃を和らげてくれる役割を果たし、乗員を守る物理的な距離が確保されることになります。

しかし、軽自動車の場合、その構造上、このような衝撃緩和が難しくなっています。正面の場合は、エンジンが衝突の衝撃をある程度吸収するのでまだマシですが、後方や側面は、物理的な距離が短かったり、薄い装甲しかないため、普通車に比べて衝突時のリスクが高くなります。

正面衝突の場合、衝突する両者のエネルギーがぶつかり合い、基本的にはエネルギーが大きい方が優位に立ちます。例えば、軽自動車とトラックが正面から衝突すると、軽自動車の方が大きなダメージを受けることが予想されます。これは、正面からの衝突であっても安全とは限らないということを意味しています。安全性を考えるとき、車の構造や衝突時の物理的な距離、車体の強度などを考慮する必要があります。

軽自動車の死亡率は高くない!のカラクリ

軽自動車の安全性に関して、その構造上の違いから普通車と直接比較すること自体があまり意味がないということは確かです。しかし、軽自動車の死亡率について、「それほど高くない」という意見もありますね。

実際に軽自動車だけを見た場合、確かに死亡率が特別に高いわけではないというのが現状です。これには単独事故も含まれています。

しかし、自動車事故全体を見ると、相手がいる事故が全体の8割を占め、単独事故が2割です。つまり、他の車や物体と衝突する事故の方が圧倒的に多く、この点で軽自動車の安全性を考えるときには、その構造的な違いや限界も踏まえたうえで、全体的な事故発生率と死亡率を考慮する必要があります。

総合的に見ると、軽自動車はその小ささや軽さから、大型車との事故時には不利な状況になることが予想されます。そのため、軽自動車を選ぶ際には、安全性能や事故時のリスクについても十分に理解し、慎重に選択することが大切です。

死亡率と危険性は別で考える

自動車事故の全体像を見ると、軽自動車での単独事故が意外と多いことがわかります。特に、正面衝突のような事故では、軽自動車の方が比較的安全だと言われることがあります。これは、そのような事故の場合、軽自動車の構造が影響して、死亡率がそれほど高くない結果になることがあります。

しかし、軽自動車の構造的な制約を考えると、死亡率だけでその安全性を判断するのはあまり賢明ではありません。自分の命を守ることを最優先に考えるならば、リスクを冒す必要はありません。

ですから、車を選ぶときには、軽自動車か普通車かを選ぶ際に、死亡率の数字に過度に依存しない方が良いでしょう。車選びでは、安全性を含めた多くの要素を総合的に考慮し、自分にとって最適な選択をすることが大切です。

軽自動車は規格で安全性は厳しいのか

軽自動車は特定の規格に基づいて作られていますが、その規格のために安全性に問題があると考えられることもあります。

たとえば、事故が起こった時に、車体をたくさん潰せる車と潰せる部分が少ない車がぶつかったら、後者の方がダメージが大きくなります。でも、軽自動車で車体が大きい車は軽自動車の規格からはみ出してしまいます。

現在の軽自動車は、主に高さでしか大きくできないので、安全性を考えると縦に大きくすることは好ましくありません。

そのため、軽自動車は、事故が起こった時には安全性が低くなる可能性が高いと言えます。衝突安全テストの結果も大切ですが、それだけが安全性の全てではありません。

最近では、コンパクトカーが軽自動車と同じくらいに考えられることもあり、車を選ぶ際には安全性をしっかりと考慮する必要があります。安全性を最優先に考えるなら、軽自動車よりも普通車を選ぶことが良いでしょう。

強度・丈夫ランキング上位:ホンダN-WGN

軽自動車でも、衝突安全性で高い評価を受けている車種はあります。たとえば、ホンダのN-WGNは、新しい安全性能の総合評価である「5つ星」を獲得しています。

以前話したように、一般的には軽自動車は安全性が低いとされがちですが、現在の国内新車販売の約4割を占める軽自動車にも、しっかりと安全性を考えて作られている車種が存在します。

流行の高い屋根のタイプではないものの、N-WGNはその安全性能で注目を集めています。衝突安全性能のテストだけでなく、実際に軽自動車の中でも優れた安全性を持つと評価されているのです。

安全な軽自動車をお探しの方にとって、ホンダN-WGNはとても良い選択肢になり得るでしょう。安全性を重視する方には特に、この車種の選考をおすすめします。

ホンダN-WGNホームページより引用

ホンダは「ゼスト」という軽自動車から、安全性に特に注力してきました。そして、現在人気の「N-BOX」にも、その技術が生かされています。例えば、エンジン部分を効果的に潰すことで、車内の人々を守るような前方向への衝撃対策には、納得できる技術が使われています。

しかし、N-WGNの画像からも分かる通り、側面や後方への対策はどうしても不十分になりがちです。その結果、「運転席の人は無事でも、後部座席の人が大きな怪我をする」というような事態が起こり得ます。

軽自動車はサイズやエンジンの出力に限りがあるため、安全技術をどれだけ進化させても、その向上は一定の範囲内でしか実現できないというのが現実です。つまり、軽自動車の安全性を技術で高めることは可能ですが、それには限界があるということです。

N-BOX:衝突安全ボディーのコンセプト

N-BOXは開発段階からダイハツタントをベンチマークとして設計された車であり、軽自動車の衝突安全性に挑んだ車と言えます。

その結果として残念ながらダイハツタントやスズキスペーシアと比べて燃費は劣るものの、衝突安全性の向上に寄与していると判断しています。

衝突時の衝撃(G)を制御するHonda独自の安全技術「G-CON」。軽量かつ高強度な素材を各所に配置することで衝突安全性能に貢献します。

さらに「コンパティビリティー対応ボディー」の採用により、相手車両に与えるダメージも軽減しています。

この衝突安全ボディーについてここでは詳しく説明されていませんが、エンジンをつぶして搭乗者の安全を守るという設計になっています。

対して相変わらず背面と側面はどうしても衝突安全性に弱くなりますが、ダイハツタントのミラクルオープンドアのような構造で厳しい状況にはなっていません。

ミラクルオープンドアとは、ダイハツタントが採用している助手席側のピラー(支柱)を骨組み一帯から取り除くことで、ドア開口面積を広くとることが出来るドア一帯のことです。もちろんピラーがないからといって極端に強度が落ちないような工夫はありますが、当然ピラーがないことの弊害は出てきます。

日本車全体の傾向として、搭乗者を守るために居住スペース以外をつぶしたうえで安全を守るという設計が多いようで、軽自動車の規格限界を設計によって改善するという試みであるとみています。

この点で、燃費性能で比較した場合にはホンダはダイハツやスズキに劣りますが、安全性能においては燃費を犠牲にしても他社よりも優位性があると判断できます。

軽自動車衝突安全性はあてにしない

車の大きさや衝突安全テストの結果を基に自動車の安全性を評価することについてお話ししてきましたが、これらはあくまでも一つの指標であり、車を選ぶ際に唯一の基準にするのは適切ではありません。特に、安全性を最優先に考えるのであれば、軽自動車の選択は避けた方が良いでしょう。

もし安全性を重視して軽自動車を選ぶなら、N-WGNのような新型で屋根の高い車種を選択することをおすすめします。しかし、極端に安価な軽自動車は、価格と燃費の追求が主な目的であり、屋根が高くないモデルでは安全性能が低い可能性があるため注意が必要です。

事故が起こった場合、保険で経済的なリスクをカバーできるかもしれませんが、最も大切なのはあなたや同乗者の身体の安全です。車選びは、ただの移動手段の選択以上に、生命に直結する重要な判断となり得ます。

予算の都合で軽自動車を選ばざるを得ないけれど、安全性にも配慮したいという方は、中古の普通車を探すという選択肢もあります。予算内で購入できる、比較的安全性の高い普通車の中古車が見つかる可能性があります。このように、予算と安全性のバランスを考慮しつつ、最適な車選びを行ってください。

よくある質問

軽自動車の衝突安全テストの動画はありませんか?

ユーチューブで軽自動車の衝突安全比較を行っている動画がありますので参考にしてください。

やはり軽自動車は安全性で普通車に劣りますか?

軽自動車が必ず普通車に安全性で劣るとは限りませんが、軽自動車という枠組みの制限があるため、必然的に軽自動車は普通車に比べて安全性が低くなりやすいです。ただし、その中でもN-BOXなどホンダ車はエンジンを緩衝部分として利用するなどよく考えられている設計思考があります。しかし軽自動車では、依然として側面や後方からの衝突に弱く、玉突き事故で挟まれた場合などは想像もしたくありません。

軽自動車ではどのメーカーの車が安全性で有利ですか?

軽自動車メーカーではホンダ車の安全性が比較的高いようです。N-BOXのエンジン緩衝設計思考もそうですが、他メーカーと比べて燃費が悪いホンダ車ですが経済性だけが車選択基準ではありません。また車の安全性に懸念があって新車や見た目にこだわらないならば、中古の普通車で商用車利用されているような流通量が多い車(トヨタカローラ系など)を安く買うという選択肢があります。

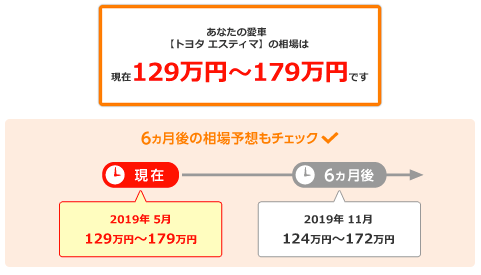

高く売る人が続出中!

一括査定の【金額差】を必ず確認して!

一括査定を利用することで営業電話が掛かってくる点はありますが、やっぱり査定額を比較することで得られるお金が増える点はあります!

数万円でも高く売れると嬉しい方は、必ず査定額の比較をするようにしましょう!

高く売れるのはいくら?

一括査定利用で平均23.2万円の得に!!(実例で50万円超もあり)※1

高く売れた人の割合は?

一括査定利用で77.5%の人が高く売れた!(利用満足度は80%)※1

気になる相場目安が【すぐ無料】でわかる!

利用者250万人突破!!※2

売る予定なら今すぐ確認!

↓

全国対応200社以上から、あなたにぴったりの業者が見つかる!

※1、データはズバット車買取比較「実績値」「利用者アンケート 2018年9月~12月のデータ」より

※2、車買取一括査定依頼サービスを利用した人の累計数

意外に知られていないことですが、良い車は業者間で買われてしまい、一般の人が良い車を安く買う事は難しいです。

しかし、今はネットから流通段階の非公開車両を見ることが出来ます。

もちろん、すべての情報を出すのは難しいこともあって、欲しい車の条件を入力すれば全国30,000台の豊富な中古車情報からまとめてくれる内容になっています。

品質が高い中古車を探している方は、保証について国産車最長10年となっていて、無料で使うことができるので試してみてください。

業者と同じ立場で車探し!非公開車両を見る【無料】

↓