こちらではその点について詳しく見ていきますので、軽自動車の寿命や耐久性について理解を深めてもらえたらと幸いです。

軽自動車の寿命は何万キロまで乗れる?

軽自動車は、10万キロ・10年で一つの寿命とみてください。

これは、消耗品の交換時期到来や定期メンテナンスの頻度が多くなり、保守費用が高くなることが予想されるためです。

車は整備しながら乗る必要があり、このことは義務付けられていることに加えて、機械の性能を発揮するためには必要なことです。

しかしながら、長く乗っているとその分だけ整備にお金がかかるようになってきて、「それなら車を買い替えたほうが良いのでは?」というタイミングが10年で到来するということになります。

軽自動車パーツの耐久性と走行距離

軽自動車の「10年・10万キロ付近で整備しなければいけない箇所パーツ一覧」を表にしました。

| 交換時期・耐久性 | メンテナンス費用 | |

| タイミングベルト | 7万キロ~10万キロ前後 | 3万円から5万円 |

| オルタネーター | 10万キロ超 | 2万円から |

| ディスクローター | 10万キロ前後 | 1万円から |

| ディスクキャリパー | 10万キロ前後 | 1万円から |

| 燃料フィルタ | 10万キロ前後 | 5千円から |

| ウォーターポンプ | 10万キロ前後 | 2万円から |

見てわかるようにパーツごとに見ることで、軽自動車の寿命を考えるうえで「10万キロ」というのは妥当な判断です。

そして、軽自動車の寿命に関して言えばこれは一例であることです。

つまり、軽自動車の寿命を考えるうえで、ここに挙げたパーツ交換は全てではないといういうこと。

よく起こるのが「タイミングベルト」を交換しに行ったら、必要メンテナンス項目で数十万円を超えてしまった!という状況になって、初めて寿命だったということに気が付きます。

「それならば乗り換えればよかった」と考える場合も少なくありません。

そこで、軽自動車の寿命についてはメンテナンス費用も考えたうえで見る必要があります。

これはメンテナンスをすれば軽自動車は相当長い期間乗れるということを意味しますが、反面お金がかかりますのでそれなら新しい車を買ったほうが良いという、損益分岐点が来た場面が軽自動車の経済的な寿命と見ることが出来るでしょう。

軽自動車と普通車のパーツ耐久性比較

普通車と比べてどうしても制約が多い軽自動車ですから、普通車と比べるとトラブルも発生しやすくなっています。

軽自動車の寿命を感じる場合には、何かしらの故障などトラブルが発生することになります。

軽自動車の主なトラブル箇所としては主に次の4つがあります。

- エンジン

- ボディ骨格

- 足回り

- ターボ

CVTが実装されてからは燃費がマシになりましたが、それまでは燃費が悪いということ、つまりはエンジンを回転させるわけで、その分だけエンジン周りが消耗しやすく、特に古い軽自動車ではエンジンの消耗が原因のトラブルが多かったです。

また、エンジン出力が限られる中での重量は当然軽くしなければいけないこともあり、そのことが剛性へ影響を及ばしています。

特に屋根が高いタイプについては、普通車と比べると骨格部分が消耗してしまう、体感でいえば内装がギシギシうるさいという状況になります。

ここまでは、軽自動車の新旧で大分変わってきていて、改善されているのですが、普段から大人数を載せるときには、限られた出力で動かすので、足回りなどに負担がかかります。

セカンドカーとして軽自動車を利用していた場合はまだしも、メインの車で利用している場合には、なかなか消耗も大きくなっていて、こちらも音で分かる場合もありますし、体感的に足回りが硬くなったということで分かる場合もあります。

10万キロで交換したい重要なパーツ

走行距離10万キロを超えると車にガタが来る、とまではいいませんが消耗品の交換は必要で、交換できるパーツ部分は耐久性の更新ができます。

このことが軽自動車の寿命を10年・10万キロと言われている理由でしたね。

そこで、軽自動車の寿命を考えるときに、特に気にしなければいけないパーツは次の6つです。

- タイミングベルト(重要)

- 燃料フィルター

- ウォーターポンプ

- バッテリー

- プラグ

- ミッション関連(クラッチ・ATF)

タイミングベルトはとても重要で、他は問題が出ていないなら良しとしても、タイミングベルトは問題が出た場合に即エンジンを壊します。

当然ですがこれを交換するということは軽自動車の寿命を考えるうえで大切なので良く覚えておいてください。

他にも故障すると破滅的な被害が及びそうなものとなっています。

プラグは重要ではないかもしれませんが、古いときに交換すると非常にパフォーマンスがあがります。

あわせてバッテリーも交換することで、電気関連のメンテナンスパフォーマンスを確認することができるのではないでしょうか。

なお、現在では登場からそれほど経っていないこともあってまだ問題がない場合が多いですが、CVTもベルトを利用しているために、後々に交換が必要になるでしょう。

また、オルタネーターなどの電気系はいきなり壊れることがあるので注意が必要です。

壊れると高くつく軽自動車パーツ一例

軽自動車を買う理由が車購入予算が少ないことや、そもそも車についてそこまで気にしないような場合でしょうから、急に故障してお金がかかるなんて最悪ですよね?

そんな最悪の状況に追いこまれる部品についてのお話です。

軽自動車は限られた予算で製造することが求められるので、どうしてもサスペンションやショックアブソーバー周りが弱くなっているケースがあります。

これらのパーツは消耗交換を予定していないこともあって、機械部品一式を交換することになった場合には、10万円を越すような、とても高い修理費用が必要になります。

また、機械部品一式で共通しているのが、電気関連の部品であり、オルタネーターやセルモーター・ダイナモが寿命を迎えたときなども安くない金額の修理費用を覚悟してください。

軽自動車で安い中古価格の車体を買うと後々になって困るのは、このような機械部品が壊れた場合で、だからこそ車体価格が安いなんてことも良くある話です。

安かろう悪かろうではありませんが、市場の価格バランスは割りと正直なことが多いのも事実ですね。

ターボの軽自動車はやはり消耗が早い

最後にこれは車によりますが、ターボ搭載の軽自動車はどうしても消耗は早くなります。

またターボ車ではエンジンを強固な造りにして耐久性を高めるべきですが、軽自動車の規格上で制約があるために、耐久性の改善については難しい現状です。

これは、最初にあげたエンジンと同じですが、660ccのエンジンから普通車の1Lクラスの出力が出るために、当然エンジンの負担は大きいということです。

これを防ぐには乗り方を工夫して、急激に回転数を上げたりしないことや、こちらは特に大切ですがメンテナンスを怠らないことです。

おそらくメンテナンスについては、購入した車屋から言われるものと思いますが、エンジンを壊すとたいてい廃車になりますので、特に注意が必要なメンテナンス項目であることを意識してください。

軽ターボの寿命を長くするための方法

軽自動車のターボ車はどうしてもエンジンに負担が掛かりますから、それを考慮したうえで乗るということが大切になります。

一番大切なのはやはりエンジンオイル交換であり、エンジンオイルは鉱物油(品質が低いエンジンオイル)であれば短い期間で交換しなければならず、それが難しい場合は化学合成油(品質が高いエンジンオイル)を使うことはエンジンを大切にするうえで重要になります。

また、車の乗り方についても常にターボエンジンのスペックを使うことをせずに、ここぞというところだけターボを効かせるのはエンジンを保守するうえでも重要ですが、燃費も節約できますので丁寧なアクセルワークを心がけるようにしましょう。

ただ、これだけしてもやはりNAエンジン(ターボでないエンジンのこと)の耐久性のほうが優秀なので、どうしてもターボ車を買うという方は、無理せずに1リッタークラスの普通車を安く買ったほうが良い場合が多いですので、逆に必要以上に気にするのはせっかくターボを買ったのにもったいないとも言えます。

このように軽ターボの寿命を長くするというのは、車購入の目的などと矛盾してしまうので、どこかで折り合いをつけて乗る必要があります。

軽自動車10年落ちは買い替え時?

軽自動車で10年落ちは買い替え時なのか?ということを走行距離の側面から考えてみましょう。

なぜ軽自動車の寿命が10年なのかというと、1年で1万キロ走ると仮定する場合が多いからです。

そのため、10万キロ=10年ということですが、年数で古くなるのは見た目と技術でしょう。

さすがに10年前の車とその時の最新技術が搭載されている車では、燃費も全く違いますし室内の広さも異なるでしょう。

いずれにしても年数での区切りはあまり意味がなく、大きくは製造規格が異なるような場合や、搭載技術が異なるかどうかです。

強いて言えば後に説明する税制による軽自動車登録から13年と18年は年数的な寿命なのかもしれません。

メンテナンスの頻度と質が大切

よく言われるのがノーメンテ1万キロの車よりもメンテしている10万キロの車のほうが良いということ。

重要なのはメンテナンスの頻度と質のようです。

そのため、確かに10年経っていたり10万キロ走っている軽自動車は古く使いつぶされていますが、メンテナンスをしっかりしていればある程度問題は無いでしょう。

なお、軽自動車のターボ車については、小さいエンジンに対して1リッターほどの出力性能を無理やり出すような状況です。

当然、ターボ車でない車よりもターボ車のほうが消耗は激しく、その分だけメンテナンス頻度も増やす必要があります。

多くは、エンジンに負担がかかるので、オイル交換のメンテナンスは欠かせないものになるでしょう。

同様に、軽自動車であっても4人の人を乗せるような状況が続く利用をしているならば、普通車と比べてエンジンの負担が大きいために、ターボエンジンの軽自動車同様にエンジンオイル交換のメンテナンスはしっかり行うことが重要です。

あわせて、過酷に軽自動車を使用しているならば、ブレーキパットやタイヤも寿命を迎えるのが早くなりますので、注意してください。

軽自動車で20万キロ超も可能

なかなかずっと乗り続けるのは大変でしょうけど、現代の軽自動車は非常に耐久性が高いですからメンテをすれば20万キロ以上走ると思います。

ただし、10万キロのときに特に重要なパーツは交換してください。

次に説明するのは走行距離10万キロを超えたら交換したいパーツです。

これは、車を乗りつぶすと決めた方や中古で古い軽自動車を購入した場合には確認したい項目です。

またメンテナンス費用と買い替えを検討する上でも重要ですので参考にしてください。

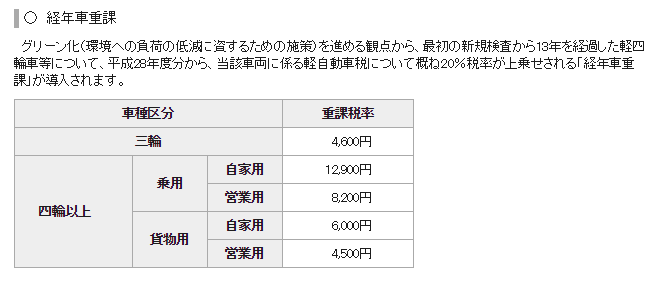

軽自動車の税金増額での寿命

あまり話題にならないことかもしれませんが、軽自動車の寿命には税制上の理由もあります。

これは軽自動車の登録から13年経過した車は、軽自動車税年額が12900円と2100円割高になります。

そもそも軽自動車の経年や利用によってメンテナンスコストがかかるのに、さらに軽自動車税も高くなるのは勘弁してほしいものですが、国としては車が売れないと困るということになりますので、このような政策をしているものと考えています。

このような点から、税金上でも軽自動車の寿命は経済的に多少短くなるということを確認できたと思います。

古い車でも大事に長く乗るというこよりも、車にかかるお金を心配して長く乗るという人が多い中で、古い車に増税するという姿勢はちょっとひどいですよね。

軽自動車の重量税の割り増し

さらに軽自動車税だけでなく自動車重量税についても、登録から13年、そしてさらに18年の経年で、重課されることになります。

| 自動車重量税の年額 | |

| 経年13年未満 | 6600円 |

| 経年13年から | 8200円 |

| 経年18年から | 8800円 |

※用途:自家用の軽自動車で1トン以下

なお、この区分はエコカーにおいては本則税率(年額5000円)が適用されるので変化はありません。

この表からもわかるように、軽自動車税だけでなく、自動車重量税においても増税がされるということになります。

さらに上にあげた自動車重量税は1トン以下のものになりますので、最近流行っている大型軽自動車は重量が1トンを超える車もありますので、自動車重量税が普通車並みに高いことに加えて、当然経年による重課も高くなるので注意が必要です。

結論:軽自動車は10万キロ付近でパーツ寿命あり

以上、軽自動車の寿命を考える上ではメンテナンスが重要だということをお話してきました。

そして軽自動車の実質的な寿命は致命的な故障かメンテナンスコストが増大したときということでした。

現代の軽自動車は簡単に壊れませんし、仮に壊れてもJAFや保険のロードサービスが充実しているのでそこまで致命的なことにはならないでしょう。

壊れることで大変なことになるような足回りのメンテはきちんとしておくことは重要です。

あとは10万キロに到達したらタイミングベルトは絶対に交換しておきましょう!

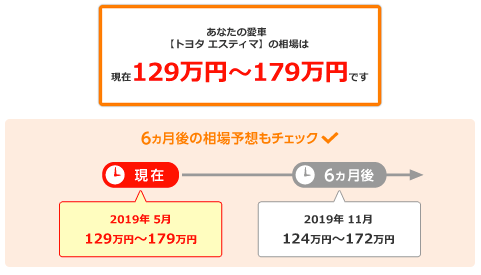

もしさすがに古くて乗り換えや廃車を考えているならば少しでも車を高く売ることで次につなげられるようにしましょう

高く売る人が続出中!

一括査定の【金額差】を必ず確認して!

一括査定を利用することで営業電話が掛かってくる点はありますが、やっぱり査定額を比較することで得られるお金が増える点はあります!

数万円でも高く売れると嬉しい方は、必ず査定額の比較をするようにしましょう!

高く売れるのはいくら?

一括査定利用で平均23.2万円の得に!!(実例で50万円超もあり)※1

高く売れた人の割合は?

一括査定利用で77.5%の人が高く売れた!(利用満足度は80%)※1

気になる相場目安が【すぐ無料】でわかる!

利用者250万人突破!!※2

売る予定なら今すぐ確認!

↓

全国対応200社以上から、あなたにぴったりの業者が見つかる!

※1、データはズバット車買取比較「実績値」「利用者アンケート 2018年9月~12月のデータ」より

※2、車買取一括査定依頼サービスを利用した人の累計数

意外に知られていないことですが、良い車は業者間で買われてしまい、一般の人が良い車を安く買う事は難しいです。

しかし、今はネットから流通段階の非公開車両を見ることが出来ます。

もちろん、すべての情報を出すのは難しいこともあって、欲しい車の条件を入力すれば全国30,000台の豊富な中古車情報からまとめてくれる内容になっています。

品質が高い中古車を探している方は、保証について国産車最長10年となっていて、無料で使うことができるので試してみてください。

業者と同じ立場で車探し!非公開車両を見る【無料】

↓