エコカーが多く走っている昨今ですが、運転の仕方で燃費は大きく変わりますよね。

例えばトヨタアクアはカタログ値(JC08モード)でガソリン1リットルあたり37.0km走るようですが、実際計ってみるとそんなに走らずがっかりされた方も多いのではないでしょうか。

基本的にカタログ値から6割か7割ぐらいに落ち着くといわれていますが、それでも乗り方によってはそれ以下もしくはそれ以上にすることも出来ます。

アクセル踏み方で変わる回転数と燃費

燃費を良くするための運転方法のほとんどはアクセルの踏み方で解決できます。

- アクセルを無駄に踏み込まない

- 十分加速したらアクセルを少しだけ戻す

- エンジンが最もパワーが出る回転数で走らせる

実際にやってみると慣れないうちは難しいと感じますが大切なのは無駄にアクセルを踏まないこと。

アクセルを踏み込まなくても車は動くので、無駄に踏み込むことは無駄に燃料を使っていることと理解してください。

当然、無駄な燃料を使った分だけ燃費が悪くなるのはいうまでもありません!

回転数が高いと燃費が悪い理由

アクセルの踏み込みにあわせて、回転数が高いと燃費が悪くなります。

厳密にいうとアクセルを踏み込むほど燃料を消費するように出来ています。

そして燃料を消費しエンジンは回転数を上げて出力をあげるのですね。

つまりアクセルを踏めば踏むほどエンジン回転数をあげてしまい燃費が悪くなるのです。

賢い方なら気が付いているでしょうけど、「ならばアクセルを出来る限り踏まなければよいのではないか?」。

半分正解です。よくいう「ゆっくり加速」の燃費改善法はこれに基づいています。

ここでは、加速した後のお話をしたいと思います。

慣性の法則で無駄にエネルギーを使わない方法

車体が速度に乗れば、速度分のエネルギーを持つことになり(慣性の法則)あまり燃料を使わずに走ることが出来るのです。

これについては電車が良い例になるでしょう。

電車の車体は重いですが一度加速してしまうと後は加速をやめて慣性で走らせています。

電車ほどの重さならかなり効率がよさそうです。

またレールも抵抗が少ないですからこれを助けています。

さすがに車の場合には電車ほど慣性の法則を利用することは難しいですし、電車と異なり止ったり加速したり車線変更したりと頻繁に動きを変える必要がありますね。

またタイヤでは慣性の法則を活かしきるのには十分ではないことが多いです。

望む速度まで加速したらアクセルを少し戻す

一度加速した車は車体の速度を維持できるほどにアクセルを戻すことで燃費を改善することが出来ます。

基本的にエンジンで発生した力はギアを通して減速されます。

簡単にいってしまえば車を動かす力に変えていると考えてください。

低いギアほど力を発生させる調整をして高いギアになると力を自体は弱いのですが、エンジンから発生した力を効率よく伝えることが出来るようになります。

マニュアルトランスミッションの場合には、十分に加速したら高いギアを使えばよいです。

オートマチックトランスミッションの場合には、ある程度速度が出ると車が「がんばらない」領域があると思いますのでそこで走らせると燃費がよくなります。

ギアの仕組みも知ればなおさら燃費を稼ぐことが出来ますが、いずれにしても加速したらアクセルを戻す!

これを徹底すればかなり改善されますよ。

エンジンが最もパワーの出せる回転数で走らせると良い

車のメーターにエンジン回転数が出ていますでしょうか?

車の種類にもよりますが、出ている車ならメーターを見てみましょう。

数字が書いてありますね。

たいていの車は1とあれば1分間に1000回転エンジンが回転しているという指標になります。

数字の最後のほうは赤くなっているでしょう。

ここまでエンジンを回すと燃費が悪いばかりかエンジンが壊れる可能性もあります。

大体の車はメーターの赤いところよりちょっと前あたりが最もパワーが出ることが多いです。

なお、このエンジンが最もパワーを出せる領域のことを「パワーバンド」といいます。

ここで走らせるのが最も効率よくエンジンを使っているということですから、極限まで燃費を削るという方以外はぜひ試して欲しいと思います。

車によって異なるパワーバンド

パワーバンドは車種によって異なりますので、ここで調べる必要がありますが、大体の場合にはタコメーターが付いている場合のレッドゾーンの3割ぐらい手間であることが多いです。

ただパワーバンドで走らせるのは速度に制限がない状態での最適解になりますので、制限速度がある場合には効率の良いギアであまり回転をあげない、というのが基本的な一般道での燃費重視の走り方になります。

パワーバンドを有効に使う場合には、高速道路など制限速度が大きい道路に適していますね。

車種別のパワーバンドが気になる方は「車種+パワーバンド」で検索してみましょう。

燃費についての補足

ここで回転数の話をしていましたが、燃費については排気量も大きくかかわってきますし、燃料と空気の圧縮比もかかわってきます。

つまり、少ない燃料でその燃料を効率よく力にして地面に伝えれば一番燃費はよくなるということです。

しかしながら、日常的に乗ることを考える場合には、すでにある車について考えるわけですし、最近は燃費で車を選ぶということもありますが、基本的には燃費で車を選ぶのはナンセンスです。

そのため、今ある車についてあまり面倒な知識なく燃費を良くするための運転をするという観点では、あまり無駄にアクセルを踏まない、同様に無駄にブレーキを踏むようなことをしないという話でした。

燃費と車両重量

ここにあげるのはある一定の目安としてください。

| 排気量 | 車両重量 |

| 1300cc | 1100kgまで |

| 1500cc | 1200kgまで |

| 1800cc | 1350kgまで |

| 2000cc | 1600kgまで |

| 2500cc | 1700kgまで |

はっきり申し上げますが、これだけ見ても納得できるものではないかもしれません。

ここで私が言いたいのは重さに対して出力がないと車を動かすのが大変であることを申し上げたいということです。

ハイブリッドカーの場合には、モーターで駆動しますのでいくらかマシですがそうでない普通のガソリン車などはパワー不足を感じることが多いです。

欧州ではエンジンサイズを小さくしてターボをつけるというダウンサイジングターボ技術が確立されていますが、日本ではまだまだ限定的でどちらかというとハイブリッドカーを推している印象です。

次にターボを使って出力を補う例についてお話します。

ターボは燃料を食う原因の一つ

過給機とはターボのことで、過給するのは空気です。

つまり、大雑把な言い方をするならば、無理やりエンジンルームに空気を送り込んで燃焼室以上の出力を稼ぐというのがターボ技術というわけです。

過給機にはターボ以外にもスーパーチャージャーというものがありますが、今回説明するのはターボになります。

このターボ技術がなぜエコになるかといえば、同じ燃料から得られる出力を最大限に活用することが出来るからです。

先ほどお話した、エンジンを小さくしてパワー不足になるというのは、このターボ技術で補うことが出来るのです。

現在のターボ技術は省燃費に貢献

欧州などではエコカーをといえば先ほどお話したダウンサイジングターボエンジンというものか、クリーンディーゼルエンジンを搭載した車を指します

近年、日本でも導入されるのではないかと話題になっていますが、お話が出てすでに1年以上の月日が流れています。

2016年にホンダフリードがダウンサイジングターボエンジンで登場するといわれています。

日本の車メーカーはハイブリッドエンジン派と電気自動車派、そしてディーゼルエンジン派に別れていますが、ホンダはハイブリッドエンジン派でした。

通常、異なる技術をいくつも採用することは採算上好ましくないので、避けるところですがダウンサイジングターボについても採用されることになりそうです。

どうしても気がかりなのがやはりホンダがハイブリッド車以外にもダウンサイジングターボに手を出しているところです。

確かにホンダのハイブリッド技術はトヨタより劣るものの、それでも良い技術であることはかわりません。

ここで私が思うのはホンダはトヨタに対してハイブリッド技術で対抗するのが難しくなってきたので、別の技術にも手を出しているのではないかと考えています。

ユーザーにとっては良い車が選べるということについては良いですが、ホンダのダウンサイジングターボが冒頭にあげた、パワー不足のエコカーにならないことを切に祈るばかりです。

過度に燃費を気にせず車に合った運転を!

ゆっくり走らせるなら燃費が良いのは当然です。

なんといってもエンジン回転数をあげないなら、燃料は劇的に消費しませんからね。

ただし、忘れないでください。

道路を走っているのはあなた一人ではないのです。

周りの人もゆっくり加速を過度に行ったら当然渋滞が発生します。

渋滞中はアイドリングストップをしっかり出来る車もいるでしょうけど、基本的に無駄に燃料や時間を消費しています。

全体で考えると非常にもったいないですよね?

だったら目的地へさっさと着いてしまったほうがよくないでしょうか?

それにたとえあなた一人でも加速はさっさとしてしまったほうが良い場合も多いです。

さっきも申し上げたように時間がかかりますので、その多くかかった時間は少ないかもしれませんが燃料を消費しています。

私はゆっくり加速というスローガンには一部で反対をしています。

皆さんも周りへの影響と時間価値の見直しをして欲しいと思います。

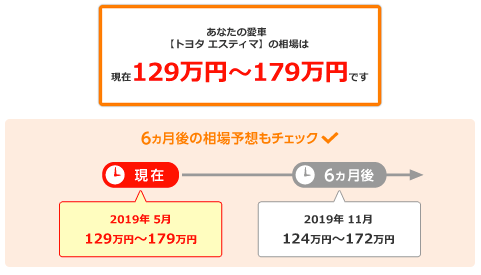

高く売る人が続出中!

一括査定の【金額差】を必ず確認して!

一括査定を利用することで営業電話が掛かってくる点はありますが、やっぱり査定額を比較することで得られるお金が増える点はあります!

数万円でも高く売れると嬉しい方は、必ず査定額の比較をするようにしましょう!

高く売れるのはいくら?

一括査定利用で平均23.2万円の得に!!(実例で50万円超もあり)※1

高く売れた人の割合は?

一括査定利用で77.5%の人が高く売れた!(利用満足度は80%)※1

気になる相場目安が【すぐ無料】でわかる!

利用者250万人突破!!※2

売る予定なら今すぐ確認!

↓

全国対応200社以上から、あなたにぴったりの業者が見つかる!

※1、データはズバット車買取比較「実績値」「利用者アンケート 2018年9月~12月のデータ」より

※2、車買取一括査定依頼サービスを利用した人の累計数

意外に知られていないことですが、良い車は業者間で買われてしまい、一般の人が良い車を安く買う事は難しいです。

しかし、今はネットから流通段階の非公開車両を見ることが出来ます。

もちろん、すべての情報を出すのは難しいこともあって、欲しい車の条件を入力すれば全国30,000台の豊富な中古車情報からまとめてくれる内容になっています。

品質が高い中古車を探している方は、保証について国産車最長10年となっていて、無料で使うことができるので試してみてください。

業者と同じ立場で車探し!非公開車両を見る【無料】

↓